こんにちは、オイチです。

3月になりましたね。

夏野菜を育てる用にうねを準備する時期になりました。

この記事では、菌ちゃん農法を実際に家庭菜園(小スペース)で試したうねたての方法を、写真付きでわかりやすく解説しています。初心者の方でも始めやすいよう、材料・手順・ポイントをまとめました。

今回、わたしは一度冬瓜を育てたあと一年以上そのままにしていたところにうねをたてることにしました。

もちろん、菌ちゃん農法のうねです。

順番にできるだけ写真も加えて紹介したいと思います。いざ!

菌ちゃん農法のうねたてをやってみよう!

菌ちゃん農法のうねたてに必要な材料と道具

- うねをたてるスペース

- 土を耕す道具(くわ・スコップなど)

- 土をならす道具(レーキ・トンボ・板など)

- メジャーや紐

- マーカーになるもの(マルチ抑えや棒で代用できます)

- 有機物(落ち葉・もみがら・枯れ草など)

- 有機肥料(牡蠣殻石灰・炭・ホウ素)

うねをたてるスペースを準備しよう|まずは場所と目印づくり

縦2メートル、横2メートルの小さなスペースではじめられます。

わたしは、一年以上ねかしていた場所をうねたてに使いました。

目分量でなく、きちんと測って準備。

ヒモや石灰で目印をつけ、スペースを確保します。

有機肥料(牡蠣殻石灰・炭・ホウ素)のまき方と注意点

うねをたてるスペースに、牡蠣殻石灰と炭をまんべんなくまきます。

トマトを植えたい場合は、ホウ砂(ホウ素)もプラス。

ポイント>>>

トマトなどは、ホウ素欠乏症を起こしやすいので加えておくと安心です。

投入量が微量なので、バケツの中であらかじめ土とホウ砂(ホウ素)をまぜて、まくのがオススメ。

- 牡蠣殻石灰 400〜800グラム

- 炭(荒いもの)4〜8キログラム

- ホウ砂(ホウ素)4〜8グラム(土とまぜてからまく)

今回、オイチは有機肥料を足さずにうねをたてたよ

土作りの基本|耕し方とポイント

重労働なので、機械を借りるのもアリ。

有機肥料をまいた場合は、全体が混ざるようによく耕しましょう。

まかなかった場合も、夏野菜を育てる第一歩として、しっかり耕します。

うねの形をつくる|うねをたてましょう

うねの幅が1メートルになるように両脇の土をよせてうねの上に乗せていきます。

両脇は幅40センチメートルを残して、土をうねに乗せていきます。

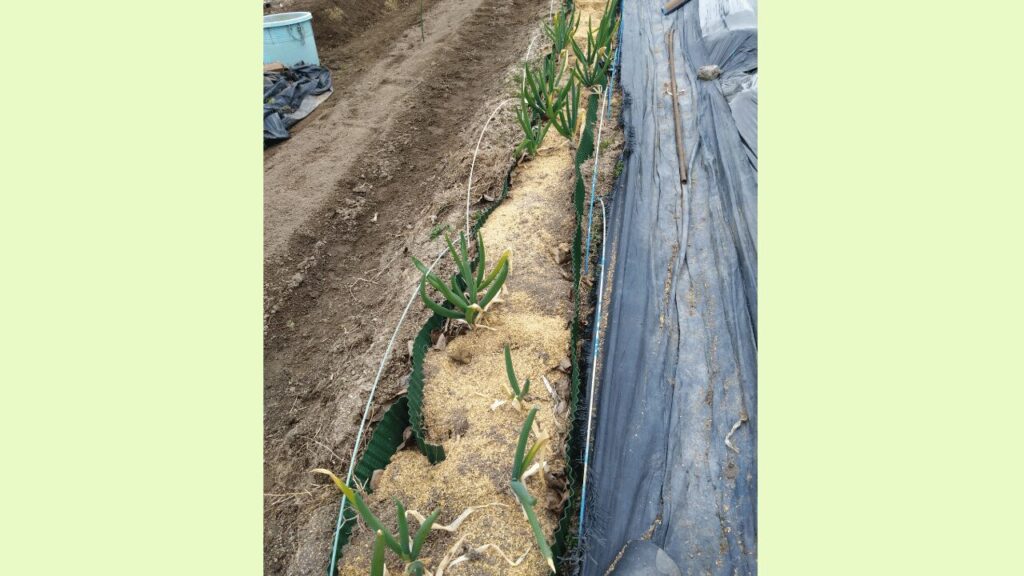

有機物を乗せます|糸状菌のエサになります!

うねの上に用意した有機物を乗せましょう。

日が経つと圧縮されるので、柔らかいものは10センチ位、硬いものは、5センチ位の厚みで。

今回は、もみがらを使用。

毎年白ネギのうねで使ったもみがらを再利用しています。

10月から3月まで雨ざらしなので、菌ちゃん農法に使うにはうってつけの状態です。

もみがらは、お米を作っているのでもみすりをするときに大量にできます。

土をかぶせてうねを仕上げよう

有機物が隠れるくらい土をかぶせます。

うねの上は、平らにならして、高さは目標の50センチ以上に。

今回は37センチでやや足りませんでした。

雨を待ってマルチの準備をしよう

微生物が住みやすくなるように、雨が降ってうね全体的に水分が行き渡るのを待ちます。

その間にマルチを張りの準備しましょう。

- 黒マルチ(幅180センチメートルのもの)

- マルチ押さえ

- はさみ(マルチを切るもの)

- マルチの上に乗せるおもり(土・石・ブロック・レンガ・瓦など)

- マルチに穴を開けるための棒(直径3~5センチ位)

まとめ

実際のうねたて作業を紹介しました。

重労働ですが、最初にしっかり準備すれば今後は耕す必要がほぼなくなります。

次回は、黒マルチを張る作業を紹介します。

雨を待つ間に、マルチを張るための準備をしておいてください。

「段取り」が大切ですよ。

関連記事: